Berichte – Zugänge erweitern

Sachbericht zum Projektverlauf 2024

Unterrichtsangebote

Regelmäßige Unterrichtseinheiten

Im Zuge der Projektarbeit hat Projektleiterin Gabriele Hannemann wieder ein bis zweitägige Unterrichtseinheiten zu folgenden Themen durchgeführt: ˈJüdisches Lebenˈ, ˈEinführung in die Shoaˈ und ˈAntisemitismuspräventionˈ. Sie hat überdies den Besuch eines Zeitzeugen der Shoa an den teilnehmenden Schulen mit den Schüler*innen vorbereitet. Sie berichtet dazu wie folgt:

„Seit dem Hamas-Massaker am 7.10.2023 erleben wir weltweit eine neue Welle des Antisemitismus. Besonders Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen werden immer mehr mit der Forderung muslimischer Schülerinnen und Schüler, aber auch ihrer Eltern konfrontiert, schulische Regeln an religiöse Gepflogenheiten anzupassen. Es gibt von muslimischer Seite Formen von konfrontativen Religionsbindungen, die von strenggläubigen Familien über ihre Kinder in die Schule getragen werden. Zum Beispiel werden oft Deutsche weibliche Lehrkräfte herablassend behandelt und nicht voll als Autorität akzeptiert. Kinder und/oder Jugendliche entwickeln diese Feindbilder nicht von sich aus.

Auch die pädagogische Arbeit mit meinen durchgeführten Stunden zum Thema: „Judentum“, „Shoah“, „Antisemitismus“ und dem „Nahostkonflikt“ hat sich erheblich verändert. Das erste Halbjahr 2024 war ich vornehmlich in 4. Klassen an Grundschulen. Diese Grundschulen haben seit Jahren diese Projekttage an ihrer Schule für alle 4. Klassen etabliert. Schon den Grundschulklassen, aber natürlich viel ausgeprägter in allen Klassen der weiterführenden Schulen, war der Nahost-Konflikt präsent. Nicht ungewöhnlich war die Frage an mich: „Sind Sie für Israel oder Palästina?“, aber auch unreflektierte Schlagworte wie „Kindermörder Israel“ wurden benutzt. Der Nahost-Konflikt war aber auch bei den Lehrkräften ein schwieriges, kontroverses und emotionales Thema. Die Betrachtung Israels als Aggressor war teilweise vorherrschend.

Die Durchführung der Unterrichtseinheiten war nur möglich, wenn das Nahostthema problematisiert wurde. Es ging dabei vor allem um die Vermittlung von Basiswissen. Häufig hatten muslimische Kinder hier klare Positionen und waren teilweise schon mit 9 Jahren nicht mehr offen, sich unemotional auf das Thema einzulassen. Meine frühere Meinung, dass wir durch Bildung und Aufklärung Kinder noch erreichen, musste ich leider in Frage stellen. Einige Kinder haben bereits ein festes Werte- und Meinungskonstrukt, was für sie nicht zu hinterfragen war. Oft fehlten auch muslimische Schülerinnen und Schüler zu den Projekttagen dazu. Die Lehrkräfte sagten dann schon vorab, dass die betreffenden Schülerinnen und Schüler eventuell fehlen würden. Wichtig ist mir aber Hinweis, dass sich nicht nur muslimische Schülerinnen und Schüler dem Thema mit großer Voreingenommenheit und auch Ablehnung näherten. Dies betrifft in erschreckend großem Ausmaß auch Kinder aus unserem Kulturkreis. Das unreflektierte und medial geprägte Bild von Israel als einem Unrechtstaat hat sich bei Schülerinnen und Schüler insgesamt verfestigt.

In der Vorbereitung auf die jüdische Zeitzeugin Eva Szepesi, einer Auschwitz-Überlebenden, gingen die Vorbereitungsstunden in 9 Klassen einer Berufsfachschule in Bad Oldesloe nur, weil das Thema des Nahost-Konfliktes ausgespart wurde. Die Durchführung mit einem Intensivkurs zur Shoah war wichtig im Hinblick auf das Verstehen der Zeitzeugin und nicht immer war ein historisches Wissen dazu abrufbar.

Zusammenfassend lässt sich für mich feststellen, dass wir neue pädagogische Konzepte auch für Schülerinnen und Schüler mit muslimischem Hintergrund benötigen. Wünschenswert dazu auch eine zusätzliche männliche Lehrkraft mit Migrationshintergrund, der die Religion und die Kultur versteht und entsprechend dazu pädagogisch wirksam wäre.

Wir benötigen aber ebenso einen viel stärken Austausch zum Nahost-Konflikt insgesamt, um zu verhindern, dass sich vorgefasste Bilder und Rollenzuweisungen in Täter und Opfer verfestigen.“

Das Unterrichtsangebotes des Projektes wurde in 2024 an Grundschulen in Aumühle, Lübeck, Norderstedt, Reinbek, Schwarzenbek durchgeführt, mit insgesamt 343 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern. Darüber hinaus war Gabriele Hannemann auch an weiterführenden Schulen in Lübeck und Bad Oldesloe tätig mit insgesamt 181 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern.

Eva Szepesi erzählt ihre (Über-)Lebensgeschichte vor Schülerinnen und Schülern der Beruflichen Schule des Kreises Stormarn in Bad Oldesloe

Fotos: BSOD

Im Zuge der Unterrichtsarbeit wurde auch eine Zeitzeugenbegegnung mit Eva Szepesi an einer weiterführenden Schule in Bad Oldesloe organisiert, an der insgsamt 189 Schülerinnen und Schüler teilnahmen.

Wanderausstellung 'Spurensuche zu jüdischem Leben und Antisemitismus in Schleswig-Holstein'

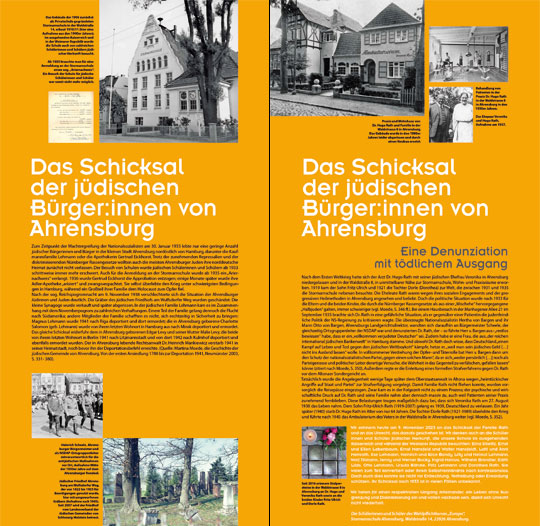

Auch die Wanderausstellung 'Spurensuche zu jüdischem Leben und Antisemitismus in Schleswig-Holstein' wurde im vergangenen Jahr durch unsere Projektassistenz Wencke Stegemann betreut und an zwei Schulen angeboten. An der Leibniz-Privatschule in Elmshorn wurde die Arbeit mit Wanderausstellung begonnen, aber nicht zu einem weiteren Exponat geführt. An der Gemeinschaftsschule am Marschweg in Kaltenkirchen entstand hingegen ein weiteres Exponat. Unsere Lehrkraft schreibt dazu wie folgt:

„Die Lehrkraft Dominik Zukvon der Gemeinschaftsschule am Marschweg in Kaltenkirchen kam auf unser Projekt mit dem Interesse an unserer Wanderausstellung „Jüdisches Leben und Antisemitismus in SH“ zu. Erste inhaltliche und organisatorische Aspekte haben wir im April per Zoom besprochen. Im Vorfeld kläre ich immer den Kenntnisstand der Schüler*innen und die geplante Einbettung des Projektes in den Unterricht ab. Herr Zuk stellte sich als sehr engagierte und informierte Lehrkraft heraus, der immer wieder Projekte mit seiner Klasse ausserhalb des Regelunterrichts, bzw. als Ergänzung zu diesem macht. Die Schüler*innen stellten sich daher auch durch ein herausragendes Interesse und Engagement heraus. Dies zeigte sich mir nicht nur in der ersten Einführung in die Arbeit mit der Ausstellung im Mai in der Schule heraus, sondern vor allem auch in der Zeit der selbstständigen Arbeit am Projekt danach. Recht schnell hatte die Gruppe ein lokales Thema, die Geschichte von Hans Stockmar, einem Gerechten unter den Völkern, und arbeitete verantwortungsvoll und sehr selbstständig an den Inhalten für die geplanten Rollups. Ich habe die Gruppe immer wieder in der Folgezeit kurz besucht, um weiter zu unterstützen. Sie hatten ebenfalls immer die Möglichkeit, mich per Mail zu kontaktieren. Das Material für das zu designende Rollup wurde rechtzeitig abgegeben, so dass das Rollup nach den Herbstferien fertiggestellt wurde.

In 2025 ist eine Veranstaltung im Ort Kaltenkirchen geplant, in dem die Ausstellung und das lokale neue Element der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll. Ich bin hierzu mit Kolleg*innen der Gedenkstätte Springhirsch/Moorkaten im Austausch, da es im Rahmen von Veranstaltungen dort stattfinden soll.

Sowohl die Lehrkraft als auch die Klasse waren zuverlässig und sehr interessiert. Das Projekt wurde über einen längeren Zeitraum im Rahmen des Unterrichts, aber auch in der Freizeit (Fotoaufnahmen im Ort) fertiggestellt.

Aus meiner Sicht war dieses Projekt eines der besten während der Projektlaufzeit, sowohl inhaltlich als auch organisatorisch“

An der Wanderausstellung 'Spurensuche zu jüdischem Leben und Antisemitismus in Schleswig-Holstein' nahmen im Jahresverlauf insgesamt 101 Schülerinnen und Schüler teil.

Einsatz der Yad-Vashem-Ausstellungen

Für den Unterrichtseinsatz an Schulen wurden im vergangenen Jahr auch wieder die im Bestand befindlichen Wanderausstellungen der Holocaustgedenkstätte Yad Vashem ('Shoah: Wie war es menschlich möglich?', 'Licher im Dunkel – Frauen im Holocaust', 'Sterne ohne Himmel – Kinder im Holocaust' und 'Kunst im Holocaust') kostenlos angeboten.

Die Berufliche Schule des Kreises Stormarn in Bad Oldesloe nutzte diese Möglichkeit und buchte für einen Festakt die Ausstellungen 'Shoah: Wie war es menschlich möglich?' und 'Kunst im Holocaust'. Sie wurden den gesamten November über für insgesamt 420 Schülerinnen und Schüler in der Schule gezeigt.

Fortbildungsveranstaltungen

Der Verein Miteinander leben e.V. richtete im Rahmen des Projektes ˈZUGÄNGE ERWEITERN - Bildungsnetzwerk Antisemitismusˈ im Förderjahr 2025 vier Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte und angehende Erzieher*innen aus.

So wurde am 11.03.2024 im Städtisches Gymnasium Bad Segeberg eine Fortbildung unter dem Titel »Über den Nahostkonflikt sprechen – eine Fortbildung für Lehrkräfte« organisiert. Sie thematisierte die Eskalation des Nahost-Konfliktes und dessen Auswirkung für den pädagogischen Alltag an Schulen. Wencke Stegemann vermittelte den teilnehmenden Lehrkräften ein Basiswissen zum Nahost-Konflikt.

Am 02.07.2024 wurde ein Online-Fortbildungsangebot unter dem Titel »Antisemitismus in Deutschland seit dem 7. Oktober 2023 und davor« für Lehrkräfte von Lübecker Schulen ausgerichtet, das im Begleitprogramm des Ausstellungsprojektes »Antisemitismus für Anfänger*innen. Mit Cartoons und Satire gegen Judenhass« geführt wurde. Dr. Olaf Kistenmacher berichtete über eine gravierende Zunahme von antisemitische Vorfälle in Deutschland seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober des vergangenen Jahres Der Hass, der sich gegen den jüdischen Staat richtet, komme aus allen politischen Milieus und nur zu einem kleinen Teil von Menschen, die von dem Krieg zwischen Israel und dem Gaza-Streifen persönlich betroffen seien, führte Kistenmacher aus. Die Israel-Feindschaft habe auch eine spezifisch deutsche Geschichte. Dass Judenfeindschaft seit einigen Jahren als "neues" Phänomen erscheine, liegt daran, dass sie lange ignoriert wurde. Kistenmacher verwies darauf, dass selbst rechtsextremer Terror bis 2018 bagatellisiert, verleugnet und verdrängt wurde. Die Fortbildung regte die teilnehmenden Lehrrkäfte zur kritischen Selbstreflexion an und vermittelte Methoden, die sich in der politischen Bildung gegen Antisemitismus bewährt haben.

Am 14.10.2024 wurde an der Beruflichen Schule des Kreises Stormarn in Bad Oldesloe eine Fortbildung von 29 Erzieher*innen zum »Einsatz von Zeitzeugen des Holocaust in Jugendgruppen« von Projektleiterin Gabriele Hannemann durchgeführt.

Am 06. November 2024 wurde ein Fachtag für Lehrkräfte in der Gotthardt-Kühl-Schule in Lübeck durchgeführt. Unter dem Titel »Antisemitismus heute« wurde mit Roman Kim von der landesweiten Informations- und Dokumentationsstelle Antisemitismus (LIDA), mit Uriel Kashi, Leiter der internationalen Jugendbegegnungsstätte Beit Ben Yehuda in Jerusalem und mit Axel Weggen von der jüdischen Gemeinde Düsseldorf umfassend über die besonderen Herausforderungen von Antisemitismusprävention im Unterricht gesprochen werden.

Kantor und Musikdozent Axel Weggen berichtet über denn Alltag der jüdischen Gemeinde in Düsseldorf und Wien © Verein Miteinander leben e.V.

Bislang erfolgreiche Methoden der Antisemitismusprävention, so die These des Fachtages, stehen angesichts zunehmender Polarisierung im Kontext des immer weiter eskalierenden Nahost-Konfliktes, der auch ganz konkret auch in den Schulalltag hinwirkt, auf dem Prüfstand. Viele Jugendliche positionieren sich in diesem Konflikt zunehmend gegen Israel und zeigen wenig Bereitschaft, sich mit Antisemitismus auseinanderzusetzen. Sie wollen vielmehr über den Nahost-Konflikt diskutieren, sehen dabei ganz überwiegend und undifferenziert Israel in der Rolle eines Aggressors. Sie wollen sich klar solidarisieren und übernehmen dabei immer wieder unreflektiert antisemitische Stereotype. Sie sehen dabei den deutlichen steigenden Antisemitismus im eigenen Land nicht als Problem, vor allem aber auch nicht als Teil ihrer Lebenswirklichkeit und sind auch mit dem Blick in die deutsche Vergangenheit nur noch wenig zu sensibilisieren. "Was hat das mit mir zu tun?" ist eine bekannte Frage im Unterrichtsgeschehen. Sie ist berechtigt und muss schlüssig beantwortet werden können. Es steht aber auch immer häufiger die Frage im Raum: "Bist du für Israel oder für Palästina?" Diese Frage deutet auch ein zunehmendes Schwarz-Weiß-Denken, auf eine Zuordnung von Gut und Böse, die Stereotypen großen Raum öffnet, aber auch Chancen zur Diskussion bietet. Wie können wir unserem Auftrag, Antisemitismus im Unterricht zu thematisieren, in dieser Gemengelage gerecht werden? Wie kann Antisemitismusprävention gelingen? Darüber wurde beim Fachtag mit den anwesenden Experten, vor allem aus der jüdischen Perspektive in Deutschland und Israel gesprechen, mit dem Ziel, gemeinsam Lösungsansätze für den eine wirksame Prävention im Schulunterricht zu finden.

Projektausblick

Für das Projektjahr 2025 stehen einige Veränderung in der Projektorganisation an. Die langjährige Projektleitung, Gabriele Hannemann, wird vom Schuldienst in den Ruhestand versetzt. Entsprechend endet auch das Engagement des Bildungsministerium S.-H. im Projekt zum Ende des Schuljahres. Es ist allerdings geplant, dass Projekt auch darüber hinaus fortzusetzen. Gabriele Hannemann hat sich bereit erklärt, auf Honorarbasis ihre Unterrichts- und Fortbildungsangebote aufrecht zu erhalten

Als Projektträger wird sich der Verein Miteinander leben e.V. dafür um eine neue Fördergrundlage bemühen, die auch die Fortführung des erfolgreichen Wanderausstellungsprojektes 'Spurensuche zu jüdischem Leben und Antisemitismus in Schleswig-Holstein' auf Honorarbasis umfassen soll. Hier gibt es die Zusage der bisherigen Projektassistenz, Wencke Stegemann, die Ausstellung weiter pädagogisch betreuen zu wollen.

Antisemitismusprävention vor dem Hintergrund des Nahost-Konfliktes

Fachtag des Projektes ˈZUGÄNGE ERWEITERNˈ diskutierte zu Möglichkeiten und Herausforderungen

Beim diesjährigen Fachtag des Projektes ˈZUGÄNGE ERWEITERNˈ an der Gotthard-Kühl-Schule in Lübeck ging es im ˈBildungsnetzwerk Antisemitismusˈ um die Frage, wie Antisemitismusprävention im Unterricht gelingen kann. Lehrkräfte aus Lübeck und Umgebung diskutierten mit Projektleiterin Gabriele Hannemann vor dem Hintergrund des immer weiter eskalierenden Nahost-Konfliktes über geeignete Methoden, um alle Schülerinnen und Schüler für den dringend notwendigen Diskurs zum Antisemitismus abholen und erreichen zu können. Klar wurde dabei, dass der Krieg im Nahen Osten ganz konkret in den Schulalltag hinwirkt. Innerhalb der Schülerschaft ist eine zunehmende Polarisierung wahrnehmbar. Der Nahost-Konflikt ist Thema und Israel wird darin undifferenziert in der Rolle eines Aggressors wahrgenommen. Viele Schülerinnen und Schüler wollen sich hier klar solidarisieren und übernehmen dabei immer wieder unreflektiert antisemitische Stereotype. Sie sehen dabei den deutlichen steigenden Antisemitismus im eigenen Land nicht als Problem, vor allem aber auch nicht als Teil ihrer Lebenswirklichkeit und sind auch mit dem Blick in die deutsche Vergangenheit nur noch wenig zu sensibilisieren. "Was hat das mit mir zu tun?" ist eine bekannte Frage im Unterrichtsgeschehen. Sie ist berechtigt und muss schlüssig beantwortet werden können. Es steht aber auch immer häufiger die Frage im Raum: "Bist du für Israel oder für Palästina?" Diese Frage deutet auch ein zunehmendes Schwarz-Weiß-Denken, auf eine Zuordnung von gut und böse, die antisemitischen Stereotypen großen Raum öffnet, aber auch Chancen zur Diskussion bietet.

Zudem hat sich mit dem Anstieg von Schülerinnen und Schülern mit Bezügen zum Nahen Osten in vielen Klassen die Präventionsarbeit zur Vermittlung der Shoa deutlich verkompliziert. Es gibt immer mehr Schülerinnen und Schüler, die die Relevanz dieses Themas für sich in Frage stellen. Es hat sich in den letzten Jahren aber auch gezeigt, dass die Unterrichtsangebote gerade bei arabisch-muslimischen Jugendlichen vermehrt auf Ablehnung stoßen, die sich teilweise auch darin begründet, dass eine Frau als Lehrkraft in diesem Themenfeld nicht oder nur schwer akzeptiert wird.

Kantor und Musikdozent Axel Weggen berichtet über denn Alltag der jüdischen Gemeinde in Düsseldorf und Wien

© Verein Miteinander leben e.V.

An der Diskussion zur Frage, wie die dringend notwendige Präventionsarbeit mit der Lebenswirklichkeit und den Interessenlagen von Schülerinnen und Schülern in Einklang gebracht werden kann, um akzeptiert und wirksam zu sein, beteiligten sich auch zwei außerschulische Fachleute mit ihren Erfahrungen. Axel Weggen, Kantor der jüdischen Gemeinde in Düsseldorf und Dozent für jüdische Musik , berichtete über den Alltag von Jüdinnen und Juden in Deutschland und Österreich. Seit dem 27. Oktober 2023, so Axel Weggen, zeige sich Antisemitismus zunehmend so offen und verbreitet, dass viele Gemeindemitglieder ihre jüdische Identität unsichtbar machen. Selbst Gottesdienste werden teilweise gemieden, um nicht aufzufallen und als Jüdin oder Jude erkannt zu werden. Angesichts dieses Anstiegs von Antisemitismus beschrieb es Axel Weggen als besonders schwierig, wenn Schulen Präventionsangebote in Kooperation mit jüdischen Gemeinden ausschlagen würden, aus Angst sie könnten den fragilen Schulfrieden stören. Eine solche Haltung deute, so Weggen, darauf hin, dass in vielen Lehrerkollegien eine große Unsicherheit bestehe, wie über den Nahost-Konflikt pädagogisch vermittelnd und friedensstiftend diskutiert werden könne. Die eigene Unwissenheit und auch ungeklärte Haltungen zum Nahost-Konflikt ließen Lehrkräfte hier häufig eher verstummen, als einen Diskurs dazu zu befördern und sich darin auch klar gegen Antisemitismus zu positionieren.

Uriel Kashi, Reiseleiter und Dozent aus Jerusalem, spricht aus der Perspektive der israelischen Zivilgesellschaft zum aktuellen Kriegsgeschehen in Israel, dem Gazastreifen und im Libanon

© Verein Miteinander leben e.V.

Uriel Kashi, Reiseleiter und Dozent aus Jerusalem, versuchte in einem Online-Vortrag aus Israel die notwendigen Hintergrundinformationen zur aktuellen Kriegslage zu vermitteln. In seinem Beitrag blickte er gleichermaßen kritisch auf die beteiligten Akteure und ihre Interessen und machte dabei deutlich, dass die israelische Bevölkerung mit dem Kurs der eigenen Regierung keinesfalls uneingeschränkt und in Gänze einverstanden sei. Viele Israelis ständen für Ausgleich und ein Ende der furchtbaren Kampfhandlungen. Ebenso deutlich machte er allerdings auch, dass das Schicksal der Geiseln der alles entscheidende Schlüssel für eine Waffenruhe und damit die Voraussetzung für einen Friedenslösung wäre. Er beschrieb das tiefe Trauma, dass der mörderischen Anschlag der Hamas in der israelischen Bevölkerung hinterlassen habe. Ohne die Freilassung der Geiseln, könne dieses Trauma nicht überwunden werden, könne eine friedliche Lösung nicht gedacht werden. Er bezweifelte allerdings auch, dass die Hamas bereit sei, einzulenken und so Verantwortung für die eigene Bevölkerung zu übernehmen. Die Hamas, so seine Einschätzung, würden die tausende zivilen Kriegsopfer billigend für ihre Zwecke in Kauf nehmen, obwohl sie das Leiden ohne weiteres umgehend beenden könnten.

Beide Beiträge verdeutlichten die Notwendigkeit, Präventionsarbeit gegen Antisemitismus zu leisten. In der nachfolgenden Diskussion wurden von den beteiligten Lehrkräften ein hoher Schulungsbedarf benannt, um als Lehrkraft in den teilweise komplizierten Diskussionen mit polarisierten Schülerinnen und Schülern bestehen zu können. Nur so könne verhindert werden, dass ein klärender Diskurs aus Angst, dass dieser nicht wirksam geführt werden könne, einfach ausbleibe und entsprechende Äußerungen von Schülerinnen und Schülern lieber überhört und ignoriert würden. Wie dies allerdings bei den vielen weiteren Herausforderungen, die parallel zum Unterrichtsbetrieb in Schule aufgefangen werden müssen, leistbar sein kann, blieb die große offene Frage. Projekte, die wie ˈZUGÄNGE ERWEITERNˈ von außen in die Schulen kommen und sie bei der Antisemitismusprävention mit ihrer Fortbildungsexpertise und auch mit Unterrichtsbeiträgen unterstützen, seien dabei unverzichtbar, so der Tenor der Lehrkräfte.

Unterrichtsanfragen an das das Bildungsnetzwerk Antisemitismus „ZUGÄNGE ERWEITERN“ nehmen deutlich zu

Das Projekt "ZUGÄNGE ERWEITERN - Bildungsnetzwerk Antisemitismus" hatte im ersten Halbjahr 2023 einen ungewöhnlichen Anstieg an Anfragen zu seinen Unterrichtsangebote zu verzeichnen. Vordringlich Gemeinschaftsschulen wandten sich an die Projektleitung Gabriele Hannemann und baten um pädagogische Unterstützung. Allerdings konnte nur ein Teil dieser Anfragen mit den bestehenden Stundenkontingenten erfüllt werden.

„Die Anfragenflut kam nicht ganz überraschend“, sagt Gabriele Hannemann, die sie seit vielen Jahren Projekttage zu Themen wie ˈGrundlagen des Judentums‘, ˈJüdisches Leben in Deutschlandˈ, ˈErstbegegnung mit der Shoahˈ oder ˈAntisemitismus‘ an allen Schulformen anbietet und durchführt. „Wir stellen in unserem Bildungsnetzwerk seit längerem einen wachsenden Bedarf nach externer Unterstützung bei der pädagogischen Vermittlung dieser Themen und ganz konkreten Unterrichtsangeboten fest“, so Hannemann. Sie führt dies unter anderem auf die enorme Belastungen zurück, unter denen viele Schulen aktuell stehen. „Angesichts des weit verbreiteten Lehrermangels haben viele Lehrkräfte in ihren Schulen kaum oder keine Zeit, um solche wichtigen Themen mit ihren Schülerinnen und Schülern intensiver zu bearbeiten“, bestätigt Wencke Stegemann, die als Projektassistenz im Bildungsnetzwerk mitwirkt, diese Einschätzung.

Dies zeige sich auch daran, dass die Bereitschaft von Lehrkräften an Fortbildungsmaßnahmen zum Themenfeld Antisemitismus teilzunehmen, deutlich gesunken ist. So konnte im Bildungsnetzwerk in der ersten Jahreshälfte nur noch ein Seminarangebot erfolgreich durchgeführt werden.

In vielen Schulen wird dies durchaus als Dilemma empfunden, gerade auch weil sich vermehrt antisemitische Tendenzen und Phänomen im Schulalltag zeigen. Gerade aus Gemeinschaftsschulen bekommen verstärkt Beratungsanfragen von Lehrkräften. Sie berichten von großen Schwierigkeiten, zu Themen wie Judentum und Antisemitismus zu arbeiten und verweisen auf die sich verändernde Herkunftsstruktur der Schülerschaft. Gabriele Hannemann kennt diese Probleme aus ihrer eigene Unterrichtserfahrung genau.

„Natürlich ist es eine besondere Herausforderung, mit Schülerinnen und Schüler, die einen Migrationshintergrund und familiäre Bezüge im Nahen Osten haben, solche Themen zu vermitteln. Tiefverwurzelte Ansichten der Kultur, der Religion und der Meinungen sowie Ansichten der Herkunftsfamilien, gekoppelt mit wenig Offenheit zur Auseinandersetzung mit den Themen der Projekttage, erschweren oft die Durchführung. Eine Thematisierung des Nahostkonfliktes ist dabei unabdingbar, braucht aber auch viel Raum und Zeit für Gespräche und Diskussion und natürlich ein fundiertes Hintergrundwissen. Das überfordert Lehrkräfte schnell“, sagt Gabriele Hannemann. Entsprechend spiegeln die steigenden Anfragen an das Bildungsnetzwerk auch den wachsenden Bedarf der Schule an unterstützender Unterrichtsexpertise von außen.

Das Bildungsnetzwerk „ZUGÄNGE ERWEITERN“ reagiert auf diese Anforderungen und versucht nach Kräften Schulen mit Unterrichtsangeboten zu unterstützen. „Wir sind an allen Schulformen aktiv, beratend und unterrichtend, in Ahrensburg, Aumühle, Kronshagen, Lübeck, Neumünster, Norderstedt, Reinbek. Doch decken wir damit nur ein Bruchteil der Anfragen ab“, bilanziert Gabriele Hannemann die Projektarbeit der ersten Jahreshälfte.

Die Unterrichtsangebote des Projektteams werden dabei immer bedarfsorientiert angepasst. So werden nach Möglichkeit Besuche in ortsnahe Synagogen organisiert oder Überlebende der Shoa auch in zweiter und dritten Generation als Zeitzeugen eingebunden. Es gilt vor allem, Dialogräume zu schaffen, um mit den Schülerinnen und Schüler in einen offenen Austausch zu kommen. Dies gelingt auch dem Projektteam von ˈZUGÄNGE ERWEITERNˈ nicht immer. „Manchmal stoßen wir auch auf eine komplette Verweigerungshaltung bei Schülerinnen und Schülern Diese lässt sich nicht nur auf Migrationshintergrund zurückführen, auch rechtspopulistische Ansichten zur Erinnerungskultur werden deutlich geäußert“, sagt Wencke Stegemmann. Um in solchen Situationen zur gemeinsamen Gesprächsebene zu finden, sollen zukünftig vorbereitende Unterrichtsmaßnahmen, wie das ˈToleranztrainingˈ von Sozialtrainer Ercan Kök, genutzt werden. Ercan Kök thematisiert in seinem menschenrechtsbasierten Training Fragen des Umgangs und Respekts und versucht mit Schülerinnen und Schülern, eigene Diskriminierungserfahrungen aufzuarbeiten. „Dies kann uns im Vorwege helfen, um in schwierigen Klassenverbänden eine Bereitschaft zum Dialog über Antisemitismus zu erzeugen“, sagt Gabriele Hannemann.

Dass die Hilfsangebote des Bildungsnetzwerkes allerdings nur punktuell wirken können, ist dem Projektteam und dem ehrenamtlichen Träger Projektes „ZUGÄNGE ERWEITERN“ sehr bewusst. „Antisemitismus ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die sich im Lern- und Sozialraum Schule widerspiegelt und gerade dort in den vergangenen Jahren an Sichtbarkeit gewonnen hat. Unser Projekt versucht hier einen Beitrag zu leisten, um dieser Tendenz etwas entgegenzusetzen. Unsere Möglichkeiten sind aber begrenzt, um alle Bedarfe zu erfüllen. Das ist aus unserer Sicht ein wirkliches Problem“, sagt Mark Sauer vom Verein Miteinander leben e.V.

Unterrichtseinheiten

Im Zuge der Projektarbeit hat Projektleiterin Gabriele Hannemann wieder ein bis zweitägige Unterrichtseinheiten zu folgenden Themen durchgeführt: ˈJüdisches lebenˈ, ˈEinführung in die Shoaˈ und ˈAntisemitismuspräventionˈ. Sie hat überdies den Besuch eines Zeitzeugen der Shoa an den teilnehmenden Schulen mit den Schüler*innen vorbereitet.

Unterrichtseinheiten an Grundschulen in Reinbek, Norderstedt, Lübeck und Aumühle:

| TeilnehmerInnen | m | w | 6 – 13 | Lehrkräfte |

| 225 | 111 | 124 | 225 | 11 |

Unterrichtseinheiten an weiterführenden Schulen in Lübeck und Neumünster:

| TeilnehmerInnen | m | w | 6 – 13 | 14 – 17 | 18 - 21 | Lehrkräfte |

| 170 | 87 | 83 | 36 | 65 | 69 | 8 |

Zeitzeugenbegegnungen mit Tswi Herschel, seiner Tochter Natalie und seiner Enkelin Jessica an weiterführenden Schulen in Lübeck, Ahrensburg und Bad Oldesloe:

| TeilnehmerInnen | m | w | 14 - 17 | 18 - 21 | Lehrkräfte |

| 510 | 260 | 250 | 255 | 225 | 15 |

Tswi Herschel erzählt Schülerinnen der Beruflichen Schulen Bad Oldesloe seine außergewöhnliche (Über-)Lebensgeschichte

Projektassistenz Wencke Stegemann begleitete überdies das projekteigene Wanderausstellungsprojekt "Jüdisches Leben und Antisemitismus in Schleswig-Holstein – Eine Spurensuche" an der Stormarnschule in Ahrensburg. Es entstanden zwei neue Exponate für diese Ausstellung. 25 Schülerinnen und Schüler des Wahlpflichtkurses "Europa" untersuchten im Stadtarchiv die Aktenüberlieferung zum "Fall Dr. Rath". Dr. Hugo Rath hatte in den 1920er und 1930er Jahren seine Praxis- und Wohnräume in der Waldstraße 8. Wegen seiner jüdischen Ehefrau und seiner offen geäußerten Kritik an den antijüdischen Maßnahmen der NS-Regierung wurde er 1935 angezeigt. Drei Jahre später nahm sich Veronika Rath das Leben. Außerdem recherchierten die Schülerinnen und Schüler zum Schicksal der jüdischen Stormarnschülerinnen und Stormarnschüler, die die Schule vor 1933 besuchten. Über diese Projektarbeit wurde am 17.12.2023 im ˈSchleswig-Holstein Magazinˈ des NDR-Fernsehens berichtet.

Ebenso begleitete Wencke Stegemann die Ausleihe der Yad-Vashem-Ausstellung "Sterne ohne Himmel - Kinder im Holocaust". Sie wurden aus Anlass des Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 durch die Rote Armee in der Denkmalturnhalle der Stormarnschule Ahrensburg" gezeigt. Das Projekt „ZUGÄNGE ERWEITERN“ verfügt inzwischen über drei Ausstellungen der Holocaustgedenkstätte Yad Vashem für den schulischen Einsatz, "Shoa – Wie war es menschlich möglich", "Lichter im Dunkel - Frauen im Holocaust" und "Sterne ohne Himmel - Kinder im Holocaust". Sie können beim Projektträger kostenfrei ausgeliehen werden. Eine fachliche Begleitung wird dabei sichergestellt.

Im Rahmen einer Kooperation mit der Volkshochschule Ratzeburg und Umland e.V., die sich seit mehreren Jahren zusammen mit dem Verein Miteinander leben e.V. in der Erwachsenbildung Angebote zur Auseinandersetzung mit Antisemitismus und jüdischen Leben durchgeführt, wurde 2023 auch zwei Schulveranstaltungen mit dem Journalisten Jürgen Gückel in Ratzeburg ermöglicht. Er hat in seinem Buch ˈKlassenfoto mit Massenmörder‘ eindrucksvoll beschrieben, wie sein ehemaliger Lehrer als Täter im Holocaust erkannt und enttarnt wurde. Die Diskussion über Täterschaften eröffneten ganz neue Gesprächsperspektiven für die teilnehmenden Schüler*innen der Lauenburgischen Gelehrtenschule und der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen.

| TeilnehmerInnen | m | w | 6 – 13 | 14 – 17 | 18 - 21 | Lehrkräfte |

| 155 | 65 | 90 | 0 | 155 | 0 | 10 |

Fortbildungsveranstaltungen

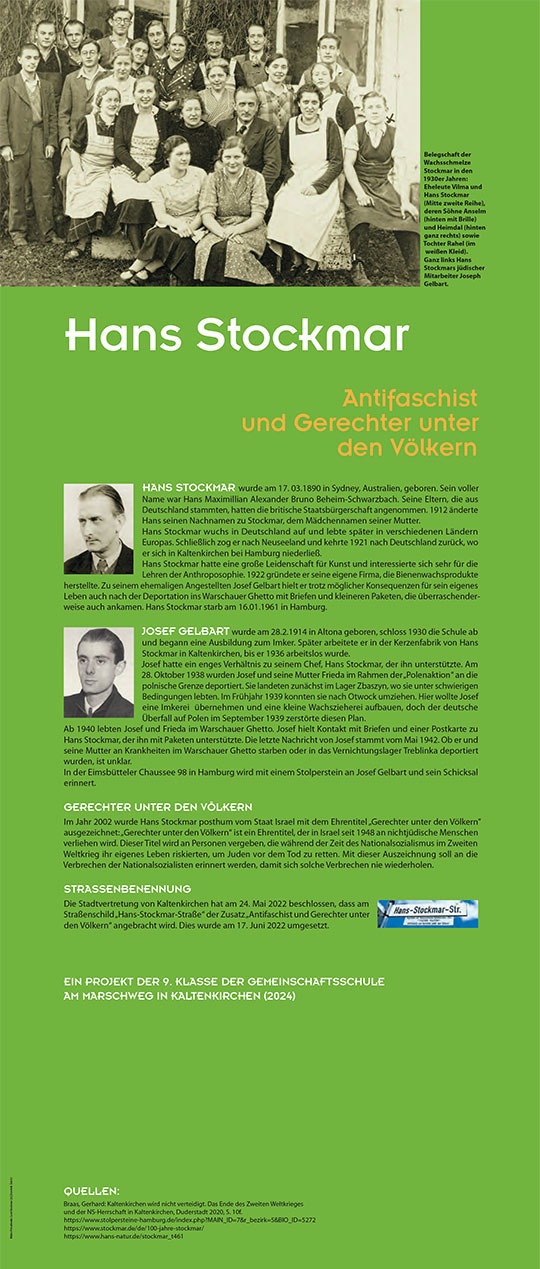

Dr. Felix Boor von der Uni Hamburg referierte zum Thema ˈAnnexion, Mauerbau und Menschenrechte – Zur völkerrechtlichen Situation Israelsˈ vor 14 Lehrkräften aus Schleswig-Holstein. Andere Fortbildungsangebote mussten wegen fehlender Anmeldungen abgesagt oder verschoben werden.

Dr. Felix Boor von der Uni Hamburg referiert vor schleswig-holsteinischen Lehrkräften zum Thema ˈAnnexion, Mauerbau und Menschenrechte – Zur völkerrechtlichen Situation Israels

©Verein Miteinander leben e.V.

Eine weiteres Fortbildungsangebot wurde zusammen mit der Geschwister-Prenski-Schule in Lübeck organisiert. Hier referierte Jenny Havemann vom German-Israeli Innovation Network (GNNI) zusammen mit Projektassistenz Wencke Stegemann zur aktuellen Lage in Israel und zu israelbezogenen Antisemitismus im Schulkontext vor 70 Lehrkräften.

Zwei weitere Fortbildungsangebote mit dem Hannoveraner Rabbiner Dr. Gábor Lengyel zum Thema „Grundlagen und Vielfalt im Judentum“ mit anschließender Führung durch die Lübecker Synagoge konnten wegen zu geringen Anmeldungen nicht wie geplant durchgeführt.

Hingegen wurde die Projektleiterin Gabriele Hannemann mehrfach zu Unterrichtsberatungen in verschiedene Schulen eingeladen, so von der Steinfeldschule in Mölln im Zuge einer dort geplanten Exkursion ins Konzentrationslager Auschwitz, vom Gymnasium Kronshagen im Rahmen eines Biografieprojektes, vom Berufsbildungszentrum Bad Oldesloe für die jährliche Projektarbeit als Yad-Vashem-Partnerschule und von der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen in Ratzeburg zu Fragen der Antisemitismusprävention.

Gabriele Hannemann hat für das Projekt „ZUGÄNGE SCHAFFEN“ überdies an einem Fachaustausch des Anne Frank Zentrums in Berlin zum Thema „Antisemitismuskritische Bildungsarbeit – Impulse für die pädagogische Praxis“ teilgenommen, um diese Expertise im Bildungsnetzwerk für Beratungen und für eigene Unterrichtsangebote nutzen zu können.

Projektausblick:

Für das Projektjahr 2024 sollen weitere Fortbildungsmöglichkeiten für Lehrkräfte organisiert und angeboten werden. Dabei wird vor allem den Nahost-Konflikt geschaut, aber auch auf Antisemitismus im Kontext von Israelkritik.

Weiterhin ist ein Seminar zu Grundlagen und Vielfalt im Judentum mit Rabbiner Gabor Lengyel geplant, ebenso ein Fachvortrag mit der Landesweiten Informations- und Dokumentationsstelle Schleswig-Holstein (LIDA-SH) zur Frage, wie antisemitische Vorfälle sinnvoll dokumentiert werden können.

Es besteht darüber hinaus die Überlegung, ein Seminar zum Thema „Antisemitismus unter muslimischen Jugendlichen“ auszurichten, sofern sich hier geeignete Referent*innen finden lassen, die eine differenzierte Darstellung und Diskussion ermöglichen können.

Zusätzlich zu diesen jeweils mehrstündigen Seminarformaten, soll versuchsweise ein Podcastformat entstehen, das diese Bildungsinhalte auch für Lehrkräfte verfügbar macht, die nicht an den Präsenzveranstaltungen teilnehmen können. Eine erste Aufnahme zur Erläuterung des Nahostkonfliktes wurde in Zusammenarbeit mit dem Verein „Stories for Tommorow“ im Dezember bereits aufgezeichnet und soll nach einer tontechnischen Bearbeitung im Frühjahr auf der Projektwebseite abrufbar sein.

Neben den Fortbildungen wird auch das sehr nachgefragte Unterrichtsangebot im Projekt „ZUGÄNGE ERWEITERN“ fortgeführt. Hierbei soll auch die Schulwanderausstellung "Jüdisches Leben und Antisemitismus in Schleswig-Holstein – Eine Spurensuche" sowie die beschriebenen Ausstellungen der Holocaustgedenkstätte Yad Vashem angeboten werden.

Verein Miteinander leben e.V. bietet Ausstellungen Holocaustgedenkstätte Yad Vashem zum kostenlosen Verleih

Der Verein Miteinander leben e.V. hat sich zusammen mit der Volkshochschule Ratzeburg und Umland e.V. in den vergangenen zwei Jahren an einem neuartigen Ausstellungskonzept der Holocaustgedenkstätte Yad Vashem beteiligt. Dort lassen sich unter dem Stichwort ˈReady-to-Printˈ druckfertige Ausstellungen beziehen, die auf einfache Weise selbst ausgedruckt werden können und zu einem Dialog über den Holocaust, seine universellen Dimensionen und seine Relevanz für unser heutiges Leben im 21. Jahrhundert einladen. Mit diesen Vorlagen war es möglich, mit Unterstützung der Partnerschaft für Demokratie der Stadt Ratzeburg und des Amtes Lauenburgische Seen im Rahmen des Bundesprogramms ˈDemokratie leben!ˈ in einfacher Weise hochwertige Ausstellungsexponate auf Leinwand herzustellen. Hergestellt wurden folgende Ausstellungen:

Shoah: Wie war es menschlich möglich?

Die Ausstellung befasst sich mit den wesentlichen Aspekten des Holocaust. Sie setzt ein mit einem Blick auf jüdisches Leben vor dem Holocaust und endet mit der Befreiung der Konzentrations- und Vernichtungslager, die die Nazis auf dem gesamten Kontinent errichteten, sowie mit dem bemerkenswerten Willen der Überlebenden, zum Leben zurückzukehren.

Lichter im Dunkeln: Frauen während des Holocaust

Diese Ausstellung bringt die Stimme jüdischer Frauen während des Holocaust zur Geltung. Sie präsentiert Entscheidungen und Reaktionen der Frauen auf die brutale und bösartige Realität, der sie ausgesetzt waren.

Sterne ohne Himmel: Kinder im Holocaust

Diese Ausstellung präsentiert das besondere Schicksal der Kinder während des Holocaust.

Kunst im Holocaust

Diese Ausstellung gewährt Einblick in Kunst, die während des Holocaust in den Ghettos, Lagern, Wäldern und im Versteck geschaffen wurde.

Alle Ausstellungen können vom Verein kostenfrei im Rahmen des Projektes ˈZUGÄNGE ERWEITERN – Bildungsnetzwerk Antisemitismusˈ an Schulen verliehen werden, sofern seitens der Schule die Transporte und der Auf- und Abbau gewährleistet werden kann. Die Ausstellungen sind alle selbsterklärend und von Yad Vashem auch für schulischen Einsatz konzipiert. Bei Bedarf und Wunsch kann zu einer Ausstellung auch ein Unterrichtsangebot des Projektes ˈZUGÄNGE ERWEITERNˈ ergänzend gebucht werden. Bei Interesse bitte melden unter miteinander.leben@t-online.de.

Wanderausstellung gibt erste Impulse für eine Spurensuche zu jüdischem Leben und Antisemitismus in Schleswig-Holstein

Gab und gibt es jüdisches Leben in meinem eigenen direkten Umfeld hier in Schleswig-Holstein? Diese Frage stellt die Wanderausstellung "Jüdisches Leben und Antisemitismus in Schleswig-Holstein – Eine Spurensuche" des Vereins Miteinander leben e.V. Schülerinnen und Schüler, verbunden mit dem Arbeitsauftrag, einmal in ihren sozialen Nahraum zu forschen. An der Stormarnschule in Ahrensburg wurde dieser Arbeitsauftrag erstmalig angenommen und entsprechend des Ausstellungskonzeptes zwei neue Beiträge zur Wanderausstellung erarbeitet. Die Schülerinnen und Schüler des Wahlpflichtkurses "Europa" untersuchten im Stadtarchiv die Aktenüberlieferung zum "Fall Dr. Rath". Dr. Hugo Rath hatte in den 1920er und 1930er Jahren seine Praxis- und Wohnräume in der Waldstraße 8. Wegen seiner jüdischen Ehefrau und seiner offen geäußerten Kritik an den antijüdischen Maßnahmen der NS-Regierung wurde er 1935 angezeigt. Drei Jahre später nahm sich Veronika Rath das Leben. Außerdem recherchierten die Schülerinnen und Schüler zum Schicksal der jüdischen Stormarnschülerinnen und Stormarnschüler, die die Schule vor 1933 besuchten. Hier stießen sie auf einen besonderen Fund im Schularchiv, einen sogenannten "Ariernachweis", der ab 1935 Voraussetzung war, um eine öffentliche Schule besuchen zu dürfen. Beide Rechercheergebnisse wurden redaktionell aufbereitet und mit Unterstützung eines Grafikers im Roll-Up-Format der Wanderausstellung erstellt. Es sind die ersten lokalen Ausstellungsergänzungen, die in dieser Weise entstanden sind. „Nach dem schleppenden Beginn in der schwierigen Coronazeit haben uns die Schülerinnen und Schüler an der Stormarnschule in Ahrensburg zeigen können, dass unser Konzept der wachsenden Wanderausstellung wirklich funktioniert und bei jungen Menschen Resonanz findet“, sagte Mark Sauer, Vorsitzender des Vereins Miteinander leben e.V.

Die Wanderausstellung "Jüdisches Leben und Antisemitismus in Schleswig-Holstein – Eine Spurensuche" wurde 2021 im Rahmen des Projektes ˈZUGÄNGE ERWEITERN – Bildungsnetzwerk Antisemitismusˈ konzeptioniert und mit Unterstützung der Landesweiten Informations- und Dokumentationsstelle Antisemitismus (LIDA-SH), des Jüdischen Museum Rendsburg, der Jüdischen Gemeinde Kiel und Umgebung e.V. entwickelt. Die Ausstellung kommt in einer Basisversion in die Schulen und wirft Schlaglichter auf Antisemitismus und jüdisches Leben in Schleswig-Holstein, ohne den Anspruch einer umfassenden Darstellung. Sie will ein Schaufenster für mögliche Rechercheansätze sein. Schülerinnen und Schüler werden hier direkt angesprochen. Auf jedem der zehn Roll-Ups lassen sich hier Ideen für eigene Forschungsfragen finden. Natürlich sind immer auch ganz andere Themen möglich, je nach Interessens- oder Wissenslage. Grundsätzlich gilt der Vorrang der eigenen Neugier. In dieser Weise will die Ausstellung Schülerinnen und Schüler zu einer aktiven Auseinandersetzung mit Antisemitismus und jüdischem Leben motivieren und sie zu einer Spurensuche einladen.

„Gab oder gibt es im eigenen Ort jüdisches Leben? Lässt sich dort Antisemitismus in Vergangenheit oder Gegenwart belegen? Die Ergebnisse ihrer Recherchearbeit sollen in einer Präsentation mit eigenen Worten und Bildern zusammengefasst werden. Daraus wird dann eine Erweiterung der Wanderausstellung gestaltet. Schülerinnen und Schüler in ganz Schleswig-Holstein gestalten auf diese Weise und aus ihrer Perspektive gemeinsam eine facettenreiche Zusammenschau zur lokalen Geschichte und Gegenwart des Lebens von Jüdinnen und Juden in Schleswig-Holstein und zu den Erscheinungsformen von Antisemitismus in unserem Bundesland“, erläutert Gabriele Hannemann, Projektleiterin von ZUGÄNGE ERWEITERN die Aufgabenstellung und das damit verbundene Ziel der Wanderausstellung.

Nach dem erfolgreichen Auftakt an der Stormarnschule in Ahrensburg kann die Wanderausstellung weiterziehen. Interessierte Schulen können sich bei Interesse unter miteinander.leben@t-online.de dafür melden. Die Wanderausstellung kommt kostenlos und mit fachlichen Beratungsmöglichkeiten in die Schulen. Alle relevanten Informationen sind unter http://www.zugaengeerweitern.de/wanderausstellung.html zu finden.

Unterrichtsanfragen an das Bildungsnetzwerk Antisemitismus „ZUGÄNGE ERWEITERN“ nehmen deutlich zu

Das Projekt "ZUGÄNGE ERWEITERN - Bildungsnetzwerk Antisemitismus" hatte im ersten Halbjahr 2023 einenungewöhnlichen Anstieg an Anfragen zu seinen Unterrichtsangebote zu verzeichnen. Vordringlich Gemeinschaftsschulen wandten sich an die Projektleitung Gabriele Hannemann und baten um pädagogische Unterstützung. Allerdings konnte nur ein Teil dieser Anfragen mit den bestehenden Stundenkontingentenerfüllt werden. „Die Anfragenflut kam nicht ganz überraschend“, sagt Gabriele Hannemann, die sie seit vielen Jahren Projekttage zu Themen wie ˈGrundlagen des Judentums‘, ˈJüdisches Leben in Deutschlandˈ, ˈErstbegegnung mit der Shoahˈ oder ˈAntisemitismus‘ an allen Schulformen anbietet und durchführt. „Wir stellen in unserem Bildungsnetzwerk seit längerem einen wachsenden Bedarf nach externer Unterstützung bei der pädagogischen Vermittlung dieser Themen und ganz konkreten Unterrichtsangeboten fest“, so Hannemann. Sie führt dies unter anderem auf die enorme Belastungen zurück, unter denen viele Schulen aktuell stehen. „Angesichts des weit verbreiteten Lehrermangels haben viele Lehrkräfte in ihren Schulen kaum oder keine Zeit, um solche wichtigen Themen mit ihren Schülerinnen und Schülern intensiver zu bearbeiten“, bestätigt Wencke Stegemann, die als Projektassistenz im Bildungsnetzwerk mitwirkt, diese Einschätzung. Dies zeige sich auch daran, dass die Bereitschaft von Lehrkräften an Fortbildungsmaßnahmen zum Themenfeld Antisemitismus teilzunehmen, deutlich gesunken ist. So konnte im Bildungsnetzwerk in der ersten Jahreshälfte nur noch ein Seminarangebot erfolgreich durchgeführt werden. Dr. Felix Boor von der Uni Hamburg referierte zum Thema ˈAnnexion, Mauerbau und Menschenrechte – Zur völkerrechtlichen Situation Israelsˈ vor 14 Lehrkräften aus Schleswig-Holstein. Andere Fortbildungsangebote mussten wegen fehlender Anmeldungen abgesagt oder verschoben werden.

Dr. Felix Boor von der Uni Hamburg referiert vor schleswig-holsteinischen Lehrkräften zum Thema ˈAnnexion, Mauerbau und Menschenrechte – Zur völkerrechtlichen Situation Israelsˈ

©Verein Miteinander leben e.V.

In vielen Schulen wird dies durchaus als Dilemma empfunden, gerade auch weil sich vermehrt antisemitische Tendenzen und Phänomen im Schulalltag zeigen. „Gerade aus Gemeinschaftsschulen bekommen verstärkt Beratungsanfragen von Lehrkräften. Sie berichten von großen Schwierigkeiten, zum Themen wie Judentum und Antisemitismus zu arbeiten und verweisen auf die sich verändernde Herkunftsstruktur der Schülerschaft. Gabriele Hannemann kennt diese Probleme aus ihrer eigene Unterrichtserfahrung genau. „Natürlich ist es eine besondere Herausforderung, mit Schülerinnen und Schüler, die einen Migrationshintergrund und familiäre Bezüge im Nahen Osten haben, solche Themen zu vermitteln. Tiefverwurzelte Ansichten der Kultur, der Religion und der Meinungen sowie Ansichten der Herkunftsfamilien, gekoppelt mit wenig Offenheit zur Auseinandersetzung mit den Themen der Projekttage, erschweren oft die Durchführung. Eine Thematisierung des Nahostkonfliktes ist dabei unabdingbar, braucht aber auch viel Raum und Zeit für Gespräche und Diskussion und natürlich ein fundiertes Hintergrundwissen. Das überfordert Lehrkräfte schnell“, sagt Gabriele Hannemann. Entsprechend spiegeln die steigenden Anfragen an das Bildungsnetzwerk auch den wachsenden Bedarf der Schule an unterstützender Unterrichtsexpertise von außen.

Das Bildungsnetzwerk „ZUGÄNGE ERWEITERN“ reagiert auf diese Anforderungen und versucht nach Kräften Schulen mit Unterrichtsangeboten zu unterstützen. „Wir sind an allen Schulformen aktiv, beratend und unterrichtend, in Ahrensburg, Aumühle, Kronshagen, Lübeck, Neumünster, Norderstedt, Reinbek. Doch decken wir damit nur ein Bruchteil der Anfragen ab“, bilanziert Gabriele Hannemann die Projektarbeit der ersten Jahreshälfte. Die Unterrichtsangebote des Projektteams werden dabei immer bedarfsorientiert angepasst. So werden nach Möglichkeit Besuche in ortsnahe Synagogen organisiert oder Überlebende der Shoa auch in zweiter und dritten Generation als Zeitzeugen eingebunden. Es gilt vor allem, Dialogräume zu schaffen, um mit den Schülerinnen und Schüler in einen offenen Austausch zu kommen. Dies gelingt auch dem Projektteam von ˈZUGÄNGE ERWEITERNˈ nicht immer. „Manchmal stoßen wir auch auf eine komplette Verweigerungshaltung bei Schülerinnen und Schülern Diese lässt sich nicht nur auf Migrationshintergrund zurückführen, auch rechtspopulistische Ansichten zur Erinnerungskultur werden deutlich geäußert“, sagt Wencke Stegemmann. Um in solchen Situationen zur gemeinsamen Gesprächsebene zu finden, sollen zukünftig vorbereitende Unterrichtsmaßnahmen, wie das ˈToleranztrainingˈ von Sozialtrainer Ercan Kök, genutzt werden. Ercan Kök thematisiert in seinem menschenrechtsbasierten Training Fragen des Umgangs und Respekts und versucht mit Schülerinnen und Schülern, eigene Diskriminierungserfahrungen aufzuarbeiten. „Dies kann uns im Vorwege helfen, um in schwierigen Klassenverbänden eine Bereitschaft zum Dialog über Antisemitismus zu erzeugen“, sagt Gabriele Hannemann.

Dass die Hilfsangebote des Bildungsnetzwerkes allerdings nur punktuell wirken können, ist dem Projektteam und dem ehrenamtlichen Träger Projektes „ZUGÄNGE ERWEITERN“ sehr bewusst. „Antisemitismus ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die sich im Lern- und Sozialraum Schule widerspiegelt und gerade dort in den vergangenen Jahren an Sichtbarkeit gewonnen hat. Unser Projekt versucht hier einen Beitrag zu leisten, um dieser Tendenz etwas entgegenzusetzen. Unsere Möglichkeiten sind aber begrenzt, um alle Bedarfe zu erfüllen. Das ist aus unserer Sicht ein wirkliches Problem“, sagt Mark Sauer vom Verein Miteinander leben e.V.

Holocaust-Überlebender sprach an den Beruflichen Schulen Bad Oldesloe

Eine beeindruckende Zeitzeugenbegegnung konnten rund 250 Schülerinnen und Schüler der Beruflichen Schulen Bad Oldesloe erleben. Tswi Herschel (80), Überlebender der sogenannten zweiten Generation, war auf Vermittlung des Bildungsnetzwerkes "ZUGÄNGE ERWEITERN" zusammen mit seiner Tochter Natali (55) und seiner Enkelin Jessica (17) in die Schule am Schanzenbarg gekommen, um den jungen Menschen seine Lebensgeschichte zu erzählen und einen offenen Dialog über Versöhnung und Verantwortung zu führen. Die außergewöhnliche Geschichte seiner Rettung aus dem Amsterdamer Ghetto, kurz bevor seine Eltern im Konzentrationslager Westerbork interniert wurden, verfolgten die Schülerinnen und Schüler mit atemloser Spannung. Tswi Herschel berichtete davon, wie aus dem vier Monate alte Tswi der holländische Junge Henk wurde. Versteckt bei einer holländischen Familie, überlebte er die Verfolgung der Nationalsozialisten, nichts wissend von seiner jüdischen Identität, bis seine Großmutter Rebecca ihn nach dem Krieg aufspürte und im Alter von 8 Jahren zu sich nahm.

Tswi Herschel erzählt Schülerinnen der Beruflichen Schulen Bad Oldesloe seine außergewöhnliche (Über-)Lebensgeschichte

Erst jetzt erfuhr er, wer seine Eltern waren, wie sie ermordet wurden und dass er ihnen sein Überleben verdankte. Im Wissen ihrer Deportation und der nahenden Ermordung hatten sie ihren Sohn aus dem Ghetto mithilfe einer holländischen Freundin aus dem Ghetto geschmuggelt. Er sollte weiterleben. Sein Vater hinterließ ihm ein Lebensbuch, eine Bilderfolge, wie er sich das Leben seines Sohnes vorstellte, wissend, dass er daran nicht wird teilhaben können.

Jessica (15), Natalie (55) und Tsiw Herschel diskutieren mit den Schülerinnen und Schülern über die Gefahr des Antisemitismus und die Bedeutung von Zivilcourage

Aus dem Mut seiner Eltern ist ein neuer Familienzweig entstanden, für den Natalie und Jessica sprachen. Ihnen ist sehr bewusst, dass es sie nicht geben würde, wenn Tswi nicht auf diese Weise gerettet worden wäre. Entsprechend unterstrichen sie, wie bedeutsam persönlicher Mut im Angesicht von Unrecht und Ausgrenzung ist und wie sehr er ein Leben in positiver Weise verändern oder gar retten kann.

Aus den Erzählungen der Familie Herschel entspann sich eine rege Diskussion mit den Schülerlinnen und Schülern, über den wiedererstarkenden Antisemitismus in der Gesellschaft, vor allem in den sozialen Medien, sowie über Zivilcourage und die Verantwortung jedes Einzelnen, zu widersprechen und zu schützen, wenn jemand stigmatisiert und abgewertet wird.

Der Besuch von Tswi Herschel, der heute in Israel lebt, war auf Initiative des Hamburger Vereins Yad Ruth e.V. ermöglicht wurden, mit dem das Bildungsnetzwerk "ZUGÄNGE ERWEITERN" seit vielen Jahren eng kooperiert.

Ausstellung "Sterne ohne Himmel - Kinder im Holocaust" in der Denkmalturnhalle der Stormanschule Ahrensburg

Aus Anlass des Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 durch die Rote Armee wurde in der Denkmalturnhalle der Stormarnschule Ahrensburg" die Ausstellung "Sterne ohne Himmel - Kinder im Holocaust" der Gedenkstätte Yad Vashem gezeigt.

Die Ausstellung präsentiert das besondere Schicksal der Kinder während des Holocaust. Während des Holocaust machte die jüdische Gemeinschaft enorme gesellschaftliche und familiäre Umwälzungen durch. Kinder, die in dieser Realität aufwuchsen, verloren ihre Kindheit. Die Zeichnungen, Gedichte, Briefe und Spielsachen, die in dieser Ausstellung gezeigt werden, belegen die einzigartige Fähigkeit der Kinder, an der Macht des Lebens festzuhalten und der sie umgebenden Realität mit Kreativität, Phantasie und Optimismus zu begegnen.

"In einem Zeitraum von 14 Tagen haben etwa 250 Schülerinnen und Schüler unserer Schule in und mit dieserAusstellung gearbeitet. Die Darstellung wurde von allen als sehr bereichernd und berührend empfunden", sagte Dr. Alexander Muschik aus der Fachschaft Religion und Philosophie.

Vermittelt wurde die Ausstellung über das Bildungsnetzwerk "ZUGÄNGE ERWEITERN" des Vereins Miteinander leben e.V.. "Wir nutzen die Möglichkeiten, die uns die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem mit ihrem Ausstellungsprogramm "Ready-to-print" eröffnet. Die fachlich fundierten und grafisch hochwertig gestalteten Exponate zu den Themen "Shoa", "Kinder in Holocaust und "Frauen im Holocaust", die man mit Erlaubnis der Gedenkstätte selbst herstellen kann, sind gerade für den Schuleinsatz besonders gut geeignet", sagte Projektleiterin Gabriele Hannemann.

Inputreicher Fachtag „Unterrichtsthema Antisemitismus“ an der Stormarnschule Ahrensburg

Über einen landesweiten Zuspruch konnte sich der Fachtag „Unterrichtsthema Antisemitismus“ des Projektes „ZUGÄNGE ERWEITERN – Bildungsnetzwerk Antisemitismus“ freuen. Rund 30 Lehrkräfte aus unterschiedlichen Schulstandorten waren der Einladung des Vereins Miteinander leben e.V. in die Stormarnschule Ahrensburg gefolgt, die sich in diesem Jahr als Gastgeberin des jährlichen Fachtages angeboten hatte. Gabriele Hannemann und Wencke Stegemann erläuterten einführend die Aufgabenstellung des Bildungsnetzwerkes und den entwickelten Zertifikatskurs, der über die Vermittlung von Basiswissen und Methoden basierend auf den Unterrichtserfahrungen des Vorgängerprojektes ZUGÄNGE SCHAFFEN zur Gestaltung von eigenständigen Unterrichtsangeboten an Schulen im ganzen Land befähigen soll.

Wencke Stegemann präsentiert die Wanderausstellung „Jüdisches Leben & Antisemitismus in Schleswig-Holstein – Eine Spurensuche“

© Verein Miteinander leben e.V.

Wencke Stegemann präsentierte dazu als Einstiegsmodul die Wanderausstellung „Jüdisches Leben & Antisemitismus in Schleswig-Holstein – Eine Spurensuche“. Diese wirft in 10 Roll-Ups Schlaglichter auf Antisemitismus und jüdisches Leben in Schleswig-Holstein, ohne den Anspruch einer umfassenden Darstellung. Sie soll vielmehr ein Schaufenster für mögliche Rechercheansätze sein und Schülerinnen und Schüler zu einer zu einer aktiven Auseinandersetzung mit Antisemitismus und jüdischem Leben motivieren. Im Zuge einer „Spurensuche“ werden sie aufgefordert, ihren sozialen Nahraum zu erforschen. Gab oder gibt es dort jüdisches Leben? Lässt sich dort Antisemitismus in Vergangenheit oder Gegenwart belegen? Die Ergebnisse ihrer Recherchearbeit sollen in einer Präsentation mit eigenen Worten und Bildern zusammengefasst werden. Daraus wird dann eine Erweiterung der Wanderausstellung gestaltet. Jedes weitere Ausstellungs-Roll-Up lässt die Ausstellung insgesamt wachsen und umfassender werden. Schüler*innen in ganz Schleswig-Holstein gestalten auf diese Weise und aus ihrer Perspektive gemeinsam eine facettenreiche Zusammenschau zur lokalen Geschichte und Gegenwart des Lebens von Jüdinnen und Juden in Schleswig-Holstein und zu den Erscheinungsformen von Antisemitismus in Schleswig-Holstein.

Im Anschluss berichtete Karin Heddinga von der KZ-Gedenkstätte Neuengamme unter dem Titel "(Ur-)Opa war kein Nazi" zum Umgang mit NS-Täterschaften in Familien und Gesellschaft. Als Teamerin des Gesprächsseminares „Ein*e Täter*in in der Familie?“ gab sie Einblicke in ihren methodischen und organisatorischen Erfahrungshorizont bei der Aufarbeitung von Tätergeschichten. Diese seien zum Verständnis der Shoa unabdingbar, so Heddinga, gerade weil sie so vielfältig seien und erklären könnten, wie dieses Menschheitsverbrechen überhaupt möglich wurde, vor allem durch die aktive Mitwirkung vieler Menschen als Täter oder deren Unterstützer. Dass so in vielen Familien ganz konkrete Täterbeziehungen bestehen, die bis heute verschwiegen und tabuisiert wurden, beginnt gerade erst wirklich bewusst zu werden. Dachbodenfunde aus Nachlässen würden hier ganz häufig den Anstoß geben, sich mit den vermeidlichen Kriegsgeschichten der Großeltern oder Urgroßeltern intensiver zu befassen. Dabei würden viele Fragen aufgeworfen werden, die eine fachliche Begleitung unverzichtbar machen. Auch Schulklassen, so Karen Heddinga, können in dieser Weise in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme recherchieren und lud die anwesenden Lehrkräfte ein, die Bildungsangebote der KZ-Gedenkstätte intensiver zu nutzen.

Dr. Olaf Kistenmacher gab in seinem nachfolgenden Vortrag "Latente Formen des Antisemitismus der Bildungsarbeit" viele Hinweise für die pädagogische Arbeit im Umgang mit Äußerungen und Haltungen, die im ersten Augenschein wenig antisemitisch wirken, sich bei genauerer Analyse aber als solche enttarnen lassen. „Wir müssen das, was unterschwellig vorhanden ist, zuerst bewusst machen, um dann dazu bei unseren Teilnehmenden eine kritische Distanz dazu zu entwickeln“, beschrieb Dr. Kistenmacher die durchaus schwierige Aufgabestellung. Anhand konkreter Beispiele, wie verschwörungsideologischen Erzählungen, bestimmten Formen von Kritik am Staat Israel oder auch die immer wieder festzustellende Aussage, dass Jüdinnen und Juden als „irgendwie fremd und andersartig“ wahrgenommen werden, obwohl ihnen im realen Leben kaum begegnet wird, zeigte er Möglichkeiten der pädagogischen Intervention und Aufklärung.

Im Rahmen des Fachtages nahmen auch Lehrkräfte aus Schleswig-Holstein teil, die gemeinsam eine Fortbildung an der International School For Holocaust Studies in Yad Vashem, Jerusalem im Januar 2023, besuchen. Gabriele Hannemann, als Leiterin der IQSH Reise gab noch aktuelle Informationen zur Reise sowie Informationen zu den Seminarinhalten.

Jahresbericht 2021

Das Projekt „ZUGÄNGE ERWEITERN – Bildungsnetzwerk Antisemitismus“ konnte im vergangenen Jahr trotz Corona wesentliche Entwicklungsschritte vollziehen und erste inhaltliche Angebote der Wissensvermittlung in den Themenbereichen Judentum und Antisemitismus für Lehrkräfte in Schleswig-Holstein organisieren. Ebenso wurde die im Projekt angestrebte Netzwerkarbeit konzeptioniert und auch initiiert.

Projektentwicklung:

Wesentlich für die Projektentwicklung war die Besetzung der Projektassistenz. In einem Bewerbungsverfahren mit einem Online-Vorstellungsgespräch konnte Wencke Stegemann für diese Stelle für 5 Wochenstunden gewonnen werden. Wencke Stegemann überzeugte bei ihrer Bewerbung mit ihrer Erfahrung als Demokratiepädagogin und Historikerin in der historisch-politischen Bildung, die sich insbesondere in der Leitung ihres Bildungsunternehmens ‚Stories for tomorrow` zeigt. Wencke Stegemann konnte im Mai 2021 in die Projektarbeit einsteigen. Sie übernahm wie geplant die Aufgabe, die Projektidee der Netzwerkbildung voranzutreiben und dafür die öffentlichkeitswirksame Darstellung des Projektes entsprechend auszurichten und das Projekt an ersten weiterführenden Schulen persönlich vorzustellen.

Wencke Stegemann (li.) übergibt im Namen des Projektes "ZUGÄNGE ERWEITERN - Bildungsnetzwerk Antisemitismus" das Lehrbuch „Gern wär ich geflogen- wie ein Schmetterling“ an die Lehrerinnen Anne Drews und Sarah Glesmer von der Möllner Gemeinschaftsschule

Bis zum Ende des Schuljahres 2020/2021 leitete Uta Hartwig das Projekt in Vertretung für Gabriele Hannemann, die in den ersten Monaten des Jahres ihr Sabbatical absolvierte. Uta Hartwig nutzte diese Vertretungszeit sehr gewinnbringend für das Projekt, indem sie ihre Tätigkeit schwerpunktmäßig auf die Organisation und Durchführung von Fortbildungsangeboten in Kooperation mit dem Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH). Hier konnte sie erste wichtige Impulse in der Projektarbeit setzen und war so mehr als nur eine Vertretung. Sie wirkte überdies konzeptionell bei allen Entwicklungsschritten des Projektes mit, wie die Konzeptionierung und Planung des Fachtages und die Erarbeitung eines Curriculums für das geplante Ausbildungsprogramm im Netzwerkprojekt. Auch nach ihrem Ausscheiden ist Uta Hartwig dem Projekt ehrenamtlich verbunden geblieben.

Zum neuen Schuljahr kehrte Gabriele Hannemann wie vorgesehen in die Projektleitung zurück und organisierte ihrerseits weitere Fortbildungsangebote in Kooperation mit überregionalen fachkundigen Partnern der langjährigen Projektarbeit, wie dem Anne-Frank-Zentrum, der Bildungswerk KIgA e.V. in Berlin oder mit Rabbiner Dr. Gábor Lengyel aus Hannover. Ebenso wurden für diese Bildungsarbeit aber auch lokale Akteure gewonnen, wie die jüdische Gemeinde Lübeck, die erstmalig ihre neueröffnete Synagoge im Rahmen einer Lehrerfortbildung vorstellte.

Gabriele Hannemann übernahm zu Jahresmitte die Projektleitung beim Bildungsnetzwerk „ZUGÄNGE ERWEITERN“ und knüpfte an die gemeinsame Arbeit mit Mark Sauer vom Verein Miteinander leben e.V. in der Konzeptwerkstatt „„ZUGÄNGE SCHAFFEN“ an

Gabriele Hannemann leitete den ersten Fachtag des Projektes, blieb aber auch im Unterrichtsbetrieb aktiv mit Bildungsangeboten in Grundschulen in der Region des südöstlichen Schleswig-Holstein. Ebenso organisierte sie in Kooperation mit dem Verein Yad Ruth e.V. aus Hamburg im Herbst wieder eine Möglichkeit der Zeitzeugenbegegnung. Eva Szepesì berichtete an verschiedenen Schulen aus ihren Lebenserinnerungen. Sie überlebte das KZ Auschwitz als eines von 300 Kindern, während ihre Familie von den Nazis vollständig ermordet wurde. Begleitet von ihrer Tochter Anita Schwarz, die eindringlich Beispiele von Antisemitismus in der aktuellen Gegenwart thematisierte, beantwortete Eva Szepesì dabei alle Fragen der Schüler*innen mit großer Offenheit.

Projektangebote:

Es wurden 2021 folgende (Online-)Fortbildungen für Lehrkräfte durchgeführt:

Judentum, jüdisches Leben und Erinnerungskultur gestalten

im Unterricht der Klassenstufe 4

04.02.2021, 16:00 – 18:00 Uhr

Leitung: Uta Hartwig / Referentin: Viktoria Ladyshenski (Jüdische Gemeinde Kiel)

TeilnehmerInnen: 16

„Meet a Jew“ – Miteinander reden, statt übereinander

17.02.2021, 16:00 – 18:30 Uhr

Leitung: Uta Hartwig / ReferentInnen: Mascha Schmerling, Meira Schatz, Igor Zunik

(„Meet a Jew“)

TeilnehmerInnen: 18

„Israelbezogener Antisemitismus – Nahostkonflikt

02.03.2021, 09:30 – 16:00 Uhr

Leitung: Uta Hartwig, Camila Damerau (IQSH) / ReferentInnen: Jamima Dieh, Johann Henningsen (KIgA e.V. Berlin)

TeilnehmerInnen: 20

Erinnerungskultur gestalten im Unterricht der Klassenstufe 4

22.03.2021, 16:00 – 18:30 Uhr

Leitung: Uta Hartwi / Referentin: Viktoria Ladyshenski (Jüdische Gemeinde Kiel)

TeilnehmerInnen: 21

Erinnerungskultur gestalten im Unterricht der Klassenstufe 4 (Fachtag Sachunterricht)

24.04.2021, 12:00 – 13:00 Uhr

Leitung: Uta Hartwig

TeilnehmerInnen: 16

„Meet a Jew“ – Miteinander reden, statt übereinander

29.04.2021, 15:30 – 18:00 Uhr

Leitung: Uta Hartwig / ReferentInnen: Mascha Schmerling („Meet a Jew“)

TeilnehmerInnen: 13

„Die Suche nach Eindeutigkeit“ – Umgang mit Verschwörungserzählungen im pädagogischen Alltag

11.05.2021, 15:00 – 18:00 Uhr

Leitung: Uta Hartwig / ReferentInnen: Jana Scheuring und Romina Wiegemann, (Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment)

TeilnehmerInnen: 24

Verschwörungserzählungen

25.05.2021, 09:30 – 16:00 Uhr

Leitung: Camila Damerau (IQSH) / ReferentInnen: Désirée Galert (KIgA e.V. Berlin)

TeilnehmerInnen: 10

Funktionsweise und Motive von sekundärem Antisemitismus – Zivilcourage fördern

2. & 23.11.2021, 15:00 – 18:00 Uhr

Leitung: Camila Damerau (IQSH) / ReferentInnen: Désirée Galert (KIgA e.V. Berlin)

TeilnehmerInnen: 5

Grundlagen und Vielfalt im Judentum (Führung durch die Synagoge Lübeck)

02.12.2021, 14:00 – 17:15 Uhr

Leitung: Gabriele Hannemann / Referent: Rabbiner Dr. Gábor Lengyel

TeilnehmerInnen: 22

Es wurde zudem ein erster Fachtag im Projekt durchgeführt:

Fachtag „Unterrichtsthema heute: Antisemitismus!“

11.11.2021, 14:00 – 18:30 Uhr

Leitung: Gabriele Hannemann, Wencke Stegemann / ReferentInnen: Eva Szepesì und Anita Schwarz (Zeitzeugenbegegnung), Dr. Constanze Jaiser (RAA Mecklenburg-Vorpommern e.V.), Rebecca Vaneeva („Meet a Jew“), Schüler-Gedenktag-AG des Katharineum Lübeck

TeilnehmerInnen: 30

Unterrichtseinheiten

Zudem wurden im Rahmen des Projektes durch die Projektleitung mehrere Unterrichtseinheiten zu den Themen „Einführung ins Judentum“ und „Erstbegegnung mit der Shoa“ an der Grundschule Nordost in Schwarzenbek angeboten:

| TeilnehmerInnen | m | m | 6 – 13 | Lehrkräfte |

| 137 | 70 | 67 | 137 | 6 |

Ebenso wurden darüber hinaus auch Zeitzeugenbegegnungen an der Dorothea-Schlözer-Schule in Lübeck sowie der Stormarnschule in Ahrensburg mit Eva Szepesì und Anita Schwarz organisiert.

| TeilnehmerInnen | m | m | 14 - 17 | 18 - 27 | Lehrkräfte |

| 311 | 98 | 223 | 120 | 191 | 18 |

Projektausblick:

Das Projekt „ZUGÄNGE ERWEITERN – Bildungsnetzwerk Antisemitismus“ wird sich im kommenden Jahr auf Basis des entwickelndenCurriculums seine Netzwerk- und Ausbildungsinitiative auf den Raum Stormarn, Steinburg, Segeberg und Ostholstein erweitern, mit Vorstellungen der Netzwerkidee durch die Projektassistenz an den Schulen dieser Region, mit Fortbildungsangeboten sowie einem weiteren Fachtag.

Landesweites "Bildungsnetzwerk Antisemitismus" lud zu ersten regionalen Fachtag in Ratzeburg

Mit einem ersten regionalen Fachtag unter den Titel "Unterrichtsthema heute: Antisemitismus!" hat der Verein Miteinander leben e.V. vergangene Woche im Ratssaal des Ratzeburger Rathauses bei rund 25 Lehrkräften aus dem Raum Lauenburg-Stormarn-Lübeck für ihre aktive Mitwirkung im neugegründeten "Bildungsnetzwerk Antisemitismus" geworben. Das vom Bildungs- und Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein geförderte Projekt "ZUGÄNGE ERWEITERN" hat sich zum Ziel gesetzt, landesweit Multiplikator*innen in Grundschulen und weiterführenden Schulen für die Durchführung von praktischen Unterrichtsangeboten zu den Themen "Antisemitismus" und "Jüdisches Leben in Schleswig-Holstein" zu gewinnen und auszubilden. Es fußt auf den Erfahrungen der Unterrichtsprojekte "Leben mit dem gelben Stern" und "ZUGÄNGE SCHAFFEN", die seit 2002 von Gabriele Hannemann im südöstlichen Schleswig-Holstein durchgeführt wurden und in dieser Weise einmalig in Schleswig-Holstein waren. "Wir wollen basierend auf unseren eigenen Unterrichtserfahrungen zur Vermittlung von Judentum, der Shoa und Antisemitismus als Gegenwartsphänomen unser Wissen und unsere Methodik zur Verfügung stellen", sagt Projektleiterin Gabriele Hannemann. Dies soll vor allem über gemeinsam organisierte Fortbildungsangebote, aber auch wiederkehrende Fachtage geschehen, die insbesondere Lehrkräfte mit Vorinteresse an diesen Themen ansprechen und zur Teilnahme motivieren sollen. "Es ist unser Ziel, in möglichst vielen Schulen im Land Lehrkräfte als Multiplikator*innen zu finden, die vor Ort mit erprobten Methoden und dem kollegialen Fachwissen eines langjährigen und wissenschaftlich bewährten Projektes, zu diesen Themen arbeiten wollen", ergänzte Projektassistentin Wencke Stegemann, die für das Bildungsnetzwerk als Ansprechpartnerin direkt in den Schulen wirbt.

Holocaust-Überlebenden Eva Szepesì und ihre Tochter Anita Schwarz warben für mehr Bildungsangebote zur Prävention von Antisemitismus

© Verein Miteinander leben e.V.

Schüler*innen des Lübecker Katharineums beeindruckten mit einer Präsentation der Arbeit ihrer Gedenktag-AG

© Verein Miteinander leben e.V.

Der jährliche Fachtag soll dabei als Fenster der Möglichkeiten dienen und wurde diesem Anspruch in Ratzeburg nach Rückmeldungen der Teilnehmer*innen auch absolut gerecht. Über vier Stunden konnten sie sich in Gesprächen und Vorträgen über praktische Unterrichtsbeispiele informieren und Motivation für die Beschäftigung mit diesen Themen finden. Hier sorgte insbesondere der vom Verein Yad Ruth e.V. ermöglichte Austausch mit der Holocaust-Überlebenden Eva Szepesì und ihrer Tochter Anita Schwarz für eindringliche Inspiration, ebenso wie der Vortrag einer Schüler*innengruppe des Katharineums in Lübeck, die als Gedenktag-AG im Rahmen eines selbst entwickelten Curriculums für alle Jahrgangsstufen die alljährliche Ausgestaltung des "Holocaust-Gedenktages" an ihrer Schule organisieren. Vorträge von Dr. Constanze Jaiser, Projektleiterin von „zeitlupe. Stadt.Geschichte&Erinnerung“ bei der RAA Mecklenburg-Vorpommern e.V., die über ihre postiven Erfahrungen und die Organisation regionalgeschichtlicher Spurensuche mit Jugendliche berichtete, und von Rebecca Vaneeva, Regionalkoordination des Begegnungsprojektes "Meet a Jew", die sehr praktisch den offenen Verlauf eines Begegnungsdialoges in Schulen demonstrieren konnte, komplettierten das vielfältige Programm des Fachtages.

Dr. Constanze Jaiser, Projektleiterin von »zeitlupe. Stadt.Geschichte&Erinnerung« bei der RAA Mecklenburg-Vorpommern e.V., warb für die Einbindung regionalgeschichtlicher Bezüge in den Unterricht zu Antisemitismus und Shoa

© Verein Miteinander leben e.V.

Rebecca Vaneeva, Regionalkoordination des Begegnungsprojektes "Meet a Jew" führte ganz praktisch einen Begegnungsdialog mit den anwesenden Lehrkräften

© Verein Miteinander leben e.V.

"Der Verlauf unseres ersten regionalen Fachtages war sehr ermutigend. Wir treffen auf viel Interesse mit unserem Anliegen, ein Bildungsnetzwerk von Multiplikator*innen in den Schulen zu schaffen", sagte Projektverantwortlicher Mark Sauer vom Verein Miteinander leben e.V., dankbar für die Unterstützung der Partnerschaft für Demokratie der Stadt Ratzeburg und des Amtes Lauenburgische Seen bei der Durchführung in Ratzeburg. Im kommenden Jahr wird sich die Arbeit des Projektes "ZUGÄNGE ERWEITERN" schwerpunktmäßig in die Kreise Steinburg, Segeberg, Ostholstein und Plön verlagern, um so schrittweise das Netzwerk über das Land wachsen zu lassen. Eine begleitende Wanderausstellung unter dem Titel "In meiner Nähe" soll dabei türöffnend unterstützen und ganz praktisch zur Beschäftigung mit Antisemitismus und jüdischen Leben einladen.

Das Projekt „ZUGÄNGE ERWEITERN – Bildungsnetzwerk Antisemitismus“ wird gefördert vom Landesdemokratiezentrum Schleswig-Holstein beim Landespräventionsrat Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein und vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein.

Präventionsprojekt „ZUGÄNGE ERWEITERN“ unterstützt Möllner Gemeinschaftsschule mit Lehrbüchern zum Thema Antisemitismus

Im Rahmen des Präventionsprojektes „ZUGÄNGE ERWEITERN“ des Vereins Miteinander leben e.V., das an Schulen in Schleswig-Holstein Impulse zu den Themen „Antisemitismus“ und „Begegnung mit dem Judentum“ im Unterricht setzen und ein landesweites Lernnetzwerk aufbauen will, hat Projektassistentin Wencke Stegemann die Gemeinschaftsschule Mölln besucht. Sie war dort mit den Lehrerinnen Sarah Glesmer und Anne Drews verabredet, die seit vielen Jahren auf die Angebote des Präventionsprojektes zurückgreifen oder selbst Unterrichtsschwerpunkte zu diesen Themen setzen. Für Wencke Stegemann, die erst seit wenigen Wochen das Präventionsprojekt „ZUGÄNGE ERWEITERN“ unterstützt, war der Besuch dieser Partnerschule im Lernnetzwerk mit einem besonderen Auftrag verbunden.

Wencke Stegemann (li.) übergibt im Namen des Projektes "ZUGÄNGE ERWEITERN - Bildungsnetzwerk Antisemitismus" das Lehrbuch „Gern wär ich geflogen- wie ein Schmetterling“ an die Lehrerinnen Anne Drews und Sarah Glesmer von der Möllner Gemeinschaftsschule

Sie überbrachte zu ihrem Einstand ein Lehrbuch für die unteren Klassenstufen, das dort bereits länger als Klassensatz auf der Wunschliste stand. Das Buch „Gern wär ich geflogen- wie ein Schmetterling“ handelt von der persönlichen Geschichte von Hannah Gofrith und ihrer Familie und wird von der Gedenkstätte Yad Vashem vertrieben. Diese Familiengeschichte vermittelt Schüler*innen auf altersgemäße Art und Weise die zentralen Eckpunkte der Geschichte der Shoah. Sie erfahren aber auch viel über jüdisches Leben vor, während und nach dem Holocaust. In diesem Sinne ist das Lehrbuch für Sarah Glesmer und Anne Drews eine ideale Ergänzung für ihre Unterrichtsgestaltung, die das Ziel verfolgt, Kindern ab der 5. Klasse altersgerechte Lernangebote zu Themen wie Judentum, Holocaust, Israel und dem Nahost-Konflikt zu machen. „Wir setzen uns als Schule gegen jegliche Form von Rassismus und Antisemitismus ein und möchten den Schüler*innen ermöglichen, ein Gesellschaftsbild zu entwickeln, welches von Menschlichkeit, Würde und Achtung gegenüber anderen Menschen geprägt ist“, beschreibt Sarah Glesmer dieses Engagement. „Wir arbeiten daran, Partnerschaften zu anderen Institutionen aufzubauen, die uns auf diesem Weg begleiten, uns unterstützen und den Austausch mit anderen fördern“, ergänzt Anne Drews und beschreibt damit genau den Ansatz und Auftrag des Präventionsprojektes „ZUGÄNGE ERWEITERN“, zu dem die Gemeinschaftsschule Mölln eine schon im Vorgängerprojekt gewachsene Partnerschaft unterhält.

Wencke Stegemann informierte bei Ihrem Besuch über die Idee des landesweiten Lernnetzwerkes und dessen laufenden Online-Fortbildungsangebote für Lehrkräfte. Mit der Einrichtung ihrer Stelle als Projektassistenz soll diese Netzwerkarbeit an den Schulen in Schleswig-Holstein in den kommenden Monaten deutlich intensiviert werden. „Meine Aufgabe ist es, für die Idee des Lernnetzwerkes zu werben und engagierte Lehrkräfte zusammenzuführen“, sagte Wencke Stegemann. Dafür wird sie Schulen im Land gezielt aufgesucht und die bestehenden Unterrichtsangebote des Projektes vorstellen, die seit vielen Jahren von Projektleiterin Gabriele Hannemann entwickelt und im südöstlichen Schleswig-Holstein erfolgreich eingesetzt werden. Dabei geht es neben den bereits Konzepten der „Holocaust Education“ vor allem auch um Unterrichtseinheiten, die gegenwärtige Ausprägungen des Antisemitismus thematisieren. Ebenso wird sie den Fortbildungskatalog des Präventionsprojektes beschreiben, für den aktuell Uta Hartwig im Projekt verantwortlich ist und der allen interessierten Lehrkräften offen steht, die sich für diesen Themen interessieren und die an ihrer Schule aktiv werden wollen. „ZUGÄNGE ERWEITER“ wird gefördert über das Landesdemokratiezentrum im Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung und über das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein.

Deutsch-israelischen Schüleraustausch auch in Schleswig-Holstein intensivieren und fördern

Die Jerusalem Foundation betreut in Zusammenarbeit mit der Bildungsabteilung der Jerusalemer Stadtverwaltung seit 1995 den Jugendaustausch zwischen Deutschland mit Jerusalem und hat auf diesem Wege hunderte, wenn nicht tausende SchülerInnen aus vielen Teilen Deutschland nach Jerusalem gebracht und umgekehrt. Es würde mich freuen, wenn sich Schulen aus Schleswig Holstein an diesen erfolgreichen "MY WORLD MEETS YOURS" Programm beteiligen könnten, was in diesem Schuljahr Corona-bedingt online durchgeführt wird.

Dank eines Förderers aus Deutschland unterstützte die Jerusalem Foundation in enger Abstimmung mit der zuständigen Mitarbeiterin der Jerusalemer Stadtverwaltung den Schüleraustausch mit Deutschland. Der bisherige deutsche Förderer hat sich mit seiner Stiftung einem neuen Förderfeld zugewandt, weshalb für das Schuljahr 2021/22 erstmals seit 1995 bisher keine Förderung aus Deutschland gesichert ist. Gegenwärtig sind 10 Gruppen aus 10 Schulen mit ca. 150 SchülerInnen im Deutschland-Jerusalem online-Austausch aktiv. Dieses Programm soll im kommenden Schuljahr ab September 2021 online weitergeführt werden, wozu sich bereits einige Schulen angemeldet haben. Auch wenn der Austausch in persona wieder möglich ist, soll ein Teil des online Programms als Vor- und Nachbereitung beibehalten werden. Inhaltliche Einblicke in das Programm vermittelt das beiliegende Programmheft.

Hier gibts die Broschüre

des deutsch-israelischen

Schüleraustausches

zum download.

Der Schüleraustausch mit Jerusalem fördert nicht nur die Völkerverständigung, die jungen Deutschen machten sich bei ihren israelischen Gastfamilien direkt mit Land und Leuten vertraut. Die SchülerInnen kommen bei Besuchen, Besichtigungen und verschiedenen Veranstaltungen mit allen BewohnerInnen des lebendigen und kulturell vielfältigen Jerusalems in Kontakt, ob Juden, Muslime oder Christen, Jung oder Alt. Neben dem Kennenlernen und der Förderung des gegenseitigen Verständnisses werden bei diesen Begegnungen Freundschaften geschlossen, die nicht selten ein Leben lang bestehen bleiben. Die Jerusalem Foundation erreichen immer wieder Berichte von Menschen aus Deutschland, die begeistert über ihre prägenden Aufenthalte in den israelischen Kibbutzim vor vielen Jahrzehnten berichten. Heute ist es der Schulaustausch, der diese wichtige Verbindung zwischen Deutschland und Israel belebt und weiterführt.

Meet a Jew

Ergebnisbericht 2020

Coronabedingt erst spät im vergangenen Jahr konnte der Verein Miteinander leben e.V. sein neues Projekt „ZUGÄNGE ERWEITERN – Bildungsnetzwerk Antisemitismus“ starten. So verzögerte sich die Auswahl der vertretenden Projektleitung, die für die designierte Projektleiterin Gabriele Hannemann während deren Sabbatical die Projektarbeit bis zum Juni 2021 anleiten soll, beim Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein personalbedingt. Mit Uta Hartwig wurde hier zum November 2020 eine versierte Lehrkraft benannt, die aus Ihrer Tätigkeit beim IQSH über profunde Kenntnisse zum Themenfeld Antisemitismus verfügt und gerade an Kieler Schulen gut vernetzt ist

Durchgeführte Netzwerkarbeit

Auf einem ersten Planungsgespräch, gemeinsam mit Gabriele Hannemann, die das Projekt aktuell ehrenamtlich unterstützt, wurde festgelegt, dass Uta Hartwig ihre Projektarbeit in den kommenden Monaten auf den Einzugsbereich Kiel konzentrieren soll, was die Netzwerk- und Bildungsarbeit im Projekt anbetrifft. Dies erschien auch angesichts der geringen Fahrzeiten und der Tatsache, dass in der Kürze der Projektzeit noch keine Ausschreibung für eine Projektassistenz erfolgen konnte, als beste Vorgehensweise für einen sinnvollen Projektstart.

Die Projektleitung wirkte maßgeblich an der Planung von Online-Fortbildungs-veranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem IQSH mit, so bei der Organisation und Durchführung von Fortbildungen und Workshops für Grundschullehrkräfte zu den Themen „Jüdisches Leben“ und „Erinnerungskultur gestalten“. Ebenso im Fokus ihrer Arbeit stand die Beratung und Unterstützung von Lehrkräfte an Grundschulen sowie die Mitgestaltung des an Schulen und andere Bildungsträger gerichteten Bildungsangebots des Vereins.

Weiterhin wurde an der Organisation und Moderation eines Workshops für Sek. I/II zum Thema „Verschwörungserzählungen“ mitgewirkt, einhergehend mit einer Beratung und Unterstützung von Lehrkräften Sek. I/II im Hinblick auf geplante Gedenkstättenfahrten, dem pädagogischen Einsatz von Zeitzeug*innen oder Wanderausstellungen sowie bei der Initiierung von Schulprojekten zum Themenfeld „Antisemitismus“.

Die Projektleitung begann weiterhin mit dem Kontaktaufbau und der Kontaktpflege von Multiplikatoren an Schulen und Jugendeinrichtungen in der Region, aufbauend auf dem bestehenden Netzwerk von Partnerschulen des Vorgängerprojektes, aber auch zu Institutionen außerhalb des Schulsystems, wie etwa zur jüdische Gemeinde Kiel zwecks geneinsamer Veranstaltungsplanung, zum Stadtarchiv Kiel, zur Universität Flensburg, zur Landesfachberatung des IQSH, zur Landeszentrale für politische Bildung oder zum Jüdisches Museum Rendsburg.

Seitens der Projektorganisation wurde zudem Kontakt mit „KiGA – Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus“ in Berlin aufgenommen, mit denen der Projektträger bereits in den vergangenen Jahren immer wieder Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte im Zuge des Projektes „ZUGÄNGE SCHAFFEN“ organisiert hat. Es wurde ausgelotet, ob seitens dieses Bildungsträgers eine Online-Fortbildung zum Thema „Antisemitismus heute“ anbieten könnte. KiGA stellte dies für das Jahr 2021 in Aussicht und sagte zu, ein entsprechendes Exposé zu arbeiten.

Zu den Ergebnissen der Netzwerkarbeit gehört es auch, dass auf Anregung der Gemeinschaftsschule Mölln, seit vielen Jahren Partnerschule des Vereins Miteinander leben e.V. beim diesem Thema, zum Unterrichtszwecke ein Lehrbuch für Kinder ab Klassenstufe 4 im Klassensatz beschafft wurde, das sich altersgerecht mit der Shoa auseinandersetzt.

Gern wäre ich geflogen – wie ein Schmetterling

(Empfehlung: German Speaking Countries Section der Internationale Schule für Holocaust Studien (ISHS) der Holocaustgedenkstätte Yad Vashem)

Idee und Redaktion: Shulamit Imber, Dr. Noa Mkayton

Zielgruppe: Schüler/innen des 3. und 4. Schuljahres

Zum Konzept der Unterrichtseinheit: